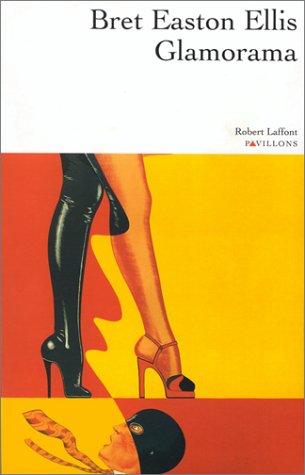

Dans Glamorama, la vie semble envahie par des signes purement accessoires. Le narrateur basant sa vie sur son milieu, adopte par conformisme les différents tics qui forment sans qu’il ait conscience le socle de sa vie. Quand il s’échappe de son milieu, il devient le représentant d’une vision de ce monde déformé.

Son monde est une réification scopique de la vie, articulée autour de scènes glamour, tirées de références à d’autres vies. Il s’y développe un sous monde, où la pulsion scopique tente d’englober la mort comme stade terminal d’une vie déjà traffiquée. L’horreur a de ça de complexe qu’on peut penser avoir besoin de la voir pour la penser, mais que dès qu’on la voit sans être préparé on ne peut pas vraiment la penser. Ce sous monde survit autour d’une mise en scène du secret, comme dans une histoire d’espionnage, suggérant une valeur par le fait d’être filmé, à hauteur des gens beaux et enviables. Cette histoire d’espionnage suggère l’existence d’un secret, le sens confisqué par les signes. Sa seule valeur est dans le mystère qu’il inspire, son élitisme, sa volonté d’échapper au vieux monde. Le sexe cotoie la mort, comme dans un rapprochement impossible que seul un spectacle hors sol le permet. Il redéfinit les règles d’un monde, en déplaçant le pouvoir, chez ceux qui déterminent qui est in, qui est out.

La diffusion de la mode et d’un modèle de vie factice semble née d’une pulsion d’influencer n’importe qui, de déformer l’autre, quitte à le détruire de l’intérieur par la domination et la fascination de l’image. Cette influence sur un groupe contient une pulsion de mort, une vulnérabilisation impersonelle qui nie la singularité de l’autre pour impacter le plus de gens possible, niant l’autre en créant une réalité fictive qui l’exclut.

Comme dans AP, l’homme moderne n’est pas une île. Il ne peut ni influer sur le monde ni sur lui même, dépossédé de sa substance.